冬になると、天気予報では降雪量という言葉が出てきます。

文字通り雪が降る量ですが、降ると言えば雪や雨の他にみぞれ・あられ・ひょうがありますよね。

突然ですが、この3つを詳しく説明してほしいと言われたら、あなたは説明できますか。

私は雪が降らない地域に住んでいたこともあり、未だに違いがよく分からないんですよね。

子供にとっさに聞かれて答えてみると、間違っていて夫に訂正されることも。

勝負事でないことは分かっていますが、うまく説明できない事に対して、なんだか悔しい気持ちが湧いてきてしまいます。

この際なので、はっきり分かるようになって、きちんと説明できるようになりたいと思ってるのです。

というわけで、今回はみぞれ・あられ・ひょうのちがいを徹底的に調べました。

私と同じように違いがよく分からないという人は必見です。

この記事を読めば、違いだけでなく他の情報も知ることもできて、迷うことなく誰に対してもきちんと話すことができますよ。

まずは3つの特徴や降る季節から説明していきますね。

みぞれの特徴

みぞれは雨かんむりの下に英の字がつき、【霙】と書きます。

溶けかけた雪・雨に混ざった雪で、私が住んでいる地域ではだいたい11月下旬に1度は降ってきているように思います。

車の運転中にワイパーを動かしていると、フロントガラスに水分たっぷりのみぞれが集められるんですよね。

みぞれには雪の結晶が見られます。

みぞれが降る季節

溶けかけた雪・雨に混ざった雪ということで、みぞれが降る季節は冬となります。都心では雪が降ると言われている時にみぞれが降ることも多いですよね。

日本海側では初雪の時期にみぞれが降ることが多いです。

私は天気予報で、雨を表す傘マークに雪マークが出てくるようになったら、ノーマルタイヤからスタッドレスタイヤに交換するようにしています。

同じように小さな雪マークが出てきたら、タイヤを交換するという人もいるのではないでしょうか。

あられの特徴

あられを漢字で書くと、雨かんむりと散の字を組み合わせて【霰】と書きます。

あられの特徴として挙げられるのは、氷の粒だということです。

溶けかけた雪である、みぞれとは全く違うことが分かりまよね。

直径はだいたい5㎜以下程度で、一気に降るとあっという間に地面が真っ白になってしまうこともあります。

あられが降るときは、窓ガラスなどにあたるとカラカラと音がなるので、「あー降ってきたな」とすぐ分かることも多いです。

あられには雪の結晶は見られません。

あられには2種類あった

実はあられには2種類あるということを知っているでしょうか。

雪あられと氷あられです。

雪あられの特徴は

- 白色で透明

- 固い場所に当たると割れやすい

氷あられの特徴は

- 透明、または半透明

- 固い場所に当たっても割れにくい

という違いがあります。

気象庁では雪あられは雪、氷あられは雨に含むそうです。

あられの降る季節

俳句の季語としても使われるあられは、冬の季語です。

氷あられは雨に含まれますが、雪あられは雪に含まれるため、冬の時期に降ってきます。

私が住んでいる地域では、冬の時期によく見かけますね。

ほんの1~2分と少しだけの時もあれば、10分近く一気に降ってあっという間にアスファルトが真っ白になることも。

ひょうの特徴

ひょうは雨かんむりに旧字体の包で【雹】と表します。

特徴としては、氷の粒です。

どこかで聞いたことありませんか。そうです、先ほどあられの項目でも氷の粒が特徴だと話しました。

結局同じなのかと思ったあなた。実はひょうとあられを見分けるには最大の違いがあるのです。

それは大きさです。あられのところでは直径5㎜以下くらいですが、ひょうの大きさは直径5㎜以上になるんです。

ややこしいですよね。

ひょうの降る季節

あられに似ているひょうも俳句の季語として使われます。しかし、季節は正反対の夏の季語として使われます。

冬だけでなく、条件次第では他の季節にもみられるからです。

2つの見分け方としては細かい粒はあられ、大きい粒はひょうと覚えてくださいね。

みぞれ・あられ・ひょうが降る仕組み

みぞれとあられ・ひょうの仕組みはそれぞれ違っているので、ここで説明します。同じく空から降ってきますが、仕組みは全く違ったものですよ。

みぞれの場合

みぞれと降る仕組みが一緒のものがあるのですが、分かりますか。

それは雪です。

雪が降る目安としては、上空の寒気が何度くらいなのかを見極める必要があります。

上空1500m付近に-6℃以下の寒気が流れ込み、地上付近も3℃以下の場合は雪が降ってくると言われています。

それではなぜみぞれは降るのか。

上空で雪を降らす寒気があるとき、雲の中の水蒸気が凍り、氷の粒として地上に向けて落下します。

この氷の粒は一定ではなく、様々な大きさをしているのですが、落下する最中に地上付近の気温が高ければ、すべて溶けてしまい雨粒になって落ちてきます。

みぞれが降る場合は、この氷の粒の一部が溶けていたり逆に凍っている状態で降ってきているんですね。

これがみぞれの特徴でもある溶けかけた雪・雨に混ざった雪なんです。

元々は雪のため、結晶も見られるんですね。

あられ・ひょうの場合

さてあられとひょうの場合はどうなるのでしょうか。

どちらも氷の粒なので仕組みは同じです。

地表付近が暖かい空気で上空に冷たい空気があり、大気の状態が不安定の場合、積乱雲が発生します。

積乱雲とはいわゆる入道雲の事。

その積乱雲の中には強い上昇気流があり、氷の粒が地表に向かって落ちてこようとしても、舞い上げられるのでなかなか落ちることはできません。

その中で、他の氷の粒とくっついたりしながらどんどん大きくなっていきます。

そして上昇気流でも支えられなくなったとき、あられやひょうとして落下するのです。

夏は関東や中部地方など、広い範囲で発達する積乱雲は、冬になると東北や北陸地方などの日本海側で発達します。

大陸から流れてくる寒気が、日本海を通過する際に暖められて、積乱雲が発生するので、冬にあられなどが降ってくるんですね。

天気予報での表し方

みぞれ・あられ・ひょうは天気予報ではどういった表現になっているのでしょうか。

予報

みぞれという単語は気象用語で言うことはありません。

なぜかと言えば、予報するのが難しいからです。

実際に降ってみないと雪かみぞれかなんて分からないんですね。

言い方としては、【雨または雪】【雪または雨】と言います。

この言葉を聞いたら、みぞれが降ることがあると考えてもいいかもしれません。

天気記号

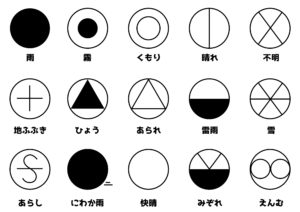

図を見ると分かるように、みぞれは雨と雪マークが一緒になって書かれていて、あられとひょうは、円の中に三角というのは共通ですが黒塗り三角と分けて表現されていますよね。

雪などは良く見ますが、あられやひょうなどはあまり見かけないように思います。

実は国内では15種類の天気に分類されており、それぞれ順番が決まっているのを知っていますか。

| 1.快晴 2.晴れ 3.薄曇り 4.曇り 5.煙霧

6.砂じん嵐 7.地ふぶき 8.霧 9.霧雨 10.雨 11.みぞれ 12.雪 13.あられ 14.ひょう 15.雷 |

天気は複数の現象が重なった場合、数字の大きな方の天気が使用されます。

例えば、雷とひょうが一緒だった時の天気はひょうではなく雷と表示されるんですよ。

なので、ひょうやあられといった天気はあまり見かけないかもしれませんね。

過去の記録

みぞれやあられに関する様々な記録はどういうものがあるのでしょうか。いくつかまとめてみました。

初めての記録

2016年1月24日に沖縄県の本島北部にある名護市で観測史上初めてあられ(観測上雪になっています)が降りました。その日は久米島でも降り、1977年2月以来39年ぶりとなりました。

普段、雪とは縁遠い沖縄で降るというのにはびっくりですが、久米島では過去にも降っていたというのが、信じられないですね。

この先、雪が降ることがあれば、また大きなニュースになるかもしれません。

世界最大

埼玉県に残っているひょうの記録が非公式ながら世界最大と言われています。

大正6年の6月に記録されたらしく、その大きさは約30㎝、重さは3.4㎏でかぼちゃくらいの大きさだったと聞くと、どう思いますか。

実際の映像などはないので、憶測になってしまいますが人に当たってしまったら、確実に怪我しますよね。

当時の人々は、かぼちゃほどのひょうを見てどう思ったのでしょうか。

20.32㎝

2010年7月にアメリカのサウスダコタ州では、直径20.32㎝のひょうが降ったとされています。

映像はアメリカの記録か分かりませんが、かなり大きくてたくさんのひょうが、プールに降っている姿はまるで沸騰しているかのように見えます。

ボール大の大きさで、氷の粒なんていう可愛いレベルではありません。

こんなにひょうが降っている場面には、絶対に遭遇したくないと心から思ってしまう動画ですよ。

まとめ

- みぞれは溶けかけた雪または雨に混じって降る雪で、氷の結晶が見られる。

- あられは直径5㎜以下の氷の粒で、氷の結晶は見られない。

- ひょうは直径5㎜以上の氷の粒で、冬以外の季節でも見られる。

- みぞれは雪と同じ仕組みで降ってくるが、途中で溶けたりする。

- あられやひょうは、発達した積乱雲の中でぶつかり、大きくなってくる。

私は今回記事を書くにあたり、色々調べてはっきり分かりました。

ポイントもばっちりつかめたと思っています。

きっともう悩むことはないと断言します。

あなたもみぞれ・あられ・ひょうの見極めポイントをしっかり覚えて、誰かに聞かれても、瞬時に答えられるように準備しておきましょうね。

コメントを残す