温かい食べ物がより一層美味しく感じる季節ですね。スーパーでは鍋セットや発酵食品がよく目に付く時期になりました。

北海道の出身の私は、寒い冬には石狩鍋を食べてあったまるのが定番となっています。地元でとれた鮭を新鮮な状態でいただける、季節のごちそうです。

そんな鮭ですが、干したり、漬けたり、刺身にしたりと食べ方はさまざまに存在しますよね。

たとえば、よく見かける「塩引き鮭」と「塩鮭」、あなたは2つの違いをご存知ですか。

私はどっちがどっちなのと聞かれても、答えられる自信がないです。

この二つの違いって一体何なのか、気になるのでさっそく調べてみました。

塩引き鮭と塩鮭って何?

似たような名前の二つですが、そもそも塩引き鮭と塩鮭が何かをご存じない方もいるかと思います。

名前の由来なども一緒に詳しく掘り下げてみました。

塩引き鮭

塩引き鮭とは、新潟県村上市を産地とする伝統的な保存製法で作られた鮭のことを指します。

一般的に知られる塩引き鮭は、原料に秋に獲れる雄の鮭と塩のみを使用した、保存料や添加物を一切使わない発酵食品です。

村上には鮭の特産地として有名な三面川が流れ、平安時代の王朝に鮭を献上していた記録が残るほど、鮭と大変ゆかりの深い土地です。村上の人々は、昔ながらの伝統的な製造方法を今もなお大切に引き継いでいます。

名前の由来は、塩引き鮭の製造過程で、大量の塩を鮭の身にまんべんなくゴシゴシと擦り込む工程があります。村上の人々はそれを塩を引くと言うため塩引き鮭と名前がついたと言われています。

塩鮭

塩鮭とは別名新巻き(荒巻)鮭として知られ、主に北海道、東北地方で作られています。(現在生産地の主流は北海道に移ったが、発祥の大本は岩手県大槌町が始まりとされる。)

塩鮭は、今でこそ「塩鮭」で通っていますが、元の名は、新巻きサケと言われていました。生の鮭のはらわたを処理して水洗いしてから塩漬けで冷凍保存し後、塩を抜いて干した鮭のことを言います。

名前の由来は、昔、鮭にまぶした塩がこぼれ落ちないように、荒いムシロで巻いたことからだそうです。読み方はあらまきじゃけ、あらまきさけ、あらまきざけなどさまざまです。

塩につける時間が短く、獲れたてのうちにすぐ食べることができ、且つ長期保存もできたので、鮮度が売りの塩鮭は江戸時代将軍たちにも御用達の食品だったようですよ。

それぞれの特徴と見分け方

塩引き鮭と塩鮭とでは製造方法が違います。二つの違い、あなたは見た目だけで判断できますか?

実は、鮭の吊るし方一つとっても込められた意味合いが違ってくるんです。

では、一つずつご説明していきます。

見た目の違い

- 塩鮭

塩鮭は頭から吊るす形式で鮭を干します。

- 塩引き鮭

対して塩引き鮭は頭ではなく、尻尾の方を上にして吊るしていますね。これを干し上げと呼びます。

塩鮭のように頭から吊るさない理由がきちんとあるのです。

それは、頭から下げてしまうのは首吊りのようで鮭に申し訳がないという理由だそう。塩引き鮭の産地村上は、城下町でもあります。そのため、製造方法にも武士道の精神が垣間見えます。

さらに、はらわたの処理をする際、切腹のようで縁起が悪いとし、鮭の腹を開く時は腹びれで一旦止ます。この、一部残す部分を止め腹と言います。

例え切る対象が鮭であっても、丁寧に取り扱っている様子が見て取れますね。

干し上げ、止め腹は村上の人々の鮭に対する敬意なのです。

これが塩鮭と一線を画す、村上の独特の製法、そして姿かたちなのです。

見分け方のポイント

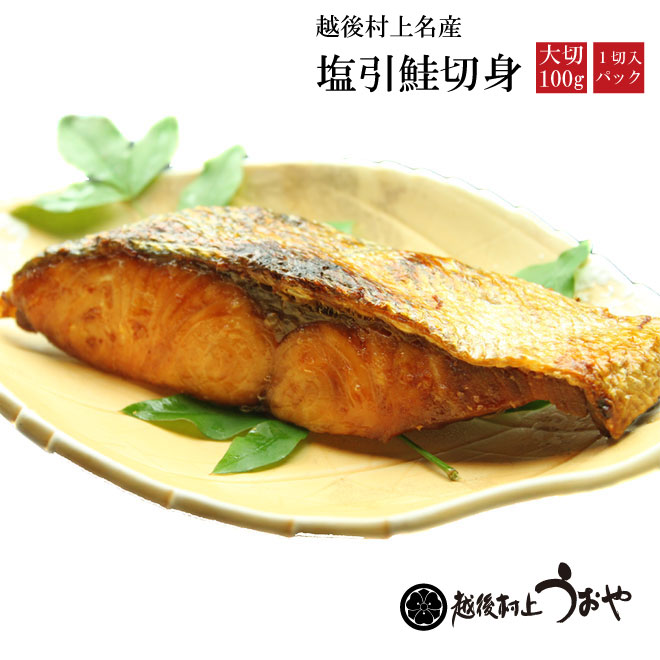

調理の仕方は沢山ありますが、塩引き鮭と塩鮭の見た目の違いは切り身を焼いたものが一番判断しやすいと思います。

見分けるポイントとしては、鮭の身と皮の境目を観察することにあります。

二つの鮭が並んでいる時、

鮭の身がギュッと締まって皮よりも目立って見える方が塩引き鮭です。

引用 塩引き鮭越後村上 うおや 塩引き鮭切身 大切サイズ

反対に塩鮭は、身と皮を比べると皮が縮まって見えるんです。

引用 塩鮭 シャディ 公式HP 佐藤水産 北海道産銀毛新巻鮭姿切身(半身)

なぜかというと、これも異なる製法による見た目の違いです。

新鮮さが命の塩鮭は、サッと塩もみして短期間のみ干す製法のため、身の水分が出きらず、より水分の少ない皮の部分が縮まった形をしています。

一方、塩引き鮭は長い時間村上の寒風にさらされ、じっくりと低温熟成されます。そのため、水分が十分に抜け、代わりに貴重な栄養分やうま味が身に集まり、塩鮭よりもさらにプリッと引き締まった身になります。

製造法の違い

塩引き鮭の手順

-

鮭のぬめりをよくすすぎ、鮭の身を捌きはらわたを抜く。切り込むのは腹びれの手前まで。

-

鮭に大量の塩をすり込む。(塩を引く)

-

約一週間ほど塩に漬け熟成させる。

-

鮭表面のぬめりをよく洗い流す

-

丸一日、鮭を流水につけ塩出しをする。

-

尻尾を上にして、日本海に面した村上の海風にあて数週間干す(干し上げ)

塩引き鮭は全工程が終わるまでに約1か月ほどかかります。その代わり、熟成しているので鮭のアミノ酸がうま味に変わり、生の鮭を食べるのとはまた違う、味わい深い風味となっています。

塩鮭の手順

-

生の鮭の腹を裂き、はらわたの処理をする。

-

鮭の表面と腹に塩をまぶす.

-

塩に漬け冷凍する(山漬け)

-

鮭をよく洗い塩を抜く。

-

鮭の頭を上にして吊るし、一週間ほど干す。

塩引き鮭が一か月近くかかるのに比べ、塩鮭は一週間くらいですぐできるので、鮭の新鮮な味が閉じこめられた、手軽に作れる保存食です。

塩加減

基本的には塩引き鮭の方が塩が多め、塩鮭の方が少し少なめと捉えても間違いないでしょう。

というのも、近年は人々の健康に対する意識が高まり、塩鮭は甘塩といった減塩して作ったものもあるからです。

また塩引き鮭の産地、村上は豪雪地帯です。北国の人は比較的塩分が濃い味付けを好むと言われていて、塩引き鮭の塩分は5%だそうでこの塩梅が焼き魚にした時、美味しくなるようにできているんだそう。

個人的には、減塩をするより、鮭の身にすり込む塩としてどのような塩を使っているかを気にかける方が健康に良いと思います。

市販の食品に含まれる塩の多くは精製された栄養分のない塩分だけをとっているので、体に良い作用を及ぼしませんが、精製されていない天然塩はミネラルが豊富です。

もしそう言った体に良い塩が使われているのならば、私はむしろ積極的に取りたいです。

しかし、原料にこだわった良い塩を使って作れば、なお一層美味しさが増すこと間違いないですね。

持病などの関係で塩分や使用している塩の種類が気になる方は、買う前に製造主に事前に問い合わされるのが安心でしょう。

まとめ

塩引き鮭と塩鮭の違いがおわかりいただけたでしょうか。

- 塩引き鮭の産地は新潟県村上市/塩鮭の産地は北海道・東北地方。

- 吊るす向きが頭からが塩鮭、尻尾なら塩引き鮭

- 塩引き鮭は発酵食品、塩鮭は干された保存食

- 塩の塩梅が強いのが塩引き鮭、抑えめなのが塩鮭

- 塩引き鮭は熟成された味、塩鮭は新鮮さそのまま閉じ込められた味

- 焼き魚は身と皮の境目を見て判別できる

あなたは塩引き鮭と塩鮭、どっちの方が好みですか。私は塩引き鮭を炊き立てホカホカのご飯と一緒に食べたいです。

どちらか区別がつくと、食べ方の幅が広がり楽しいですね。ぜひ特徴を覚えて、スーパーや食卓にある鮭、見分けられるか、当ててみてください。

コメントを残す