日本では1年を通して、様々な記念日があり祝日となっていますね。

あなたは全部でいくつあるか知っていますか。

2019年4月に平成が終わり、5月からは新しく令和の時代が始まりました。

2019年11月現在、1年間に15の祝日が制定されています。

| 元旦 | 海の日 |

| 成人の日 | 山の日 |

| 建国記念の日 | 敬老の日 |

| 春分の日 | 秋分の日 |

| 昭和の日 | 体育の日 |

| 憲法記念日 | 文化の日 |

| みどりの日 | 勤労感謝の日 |

| こどもの日 |

これには、2019年限定の5月1日の即位の日、10月22日の即位礼正殿の儀の日、天皇誕生日は除いています。

その中で2020年以降、複数回の祝日があるのが、1月・2月・5月・9月・10月・11月です。

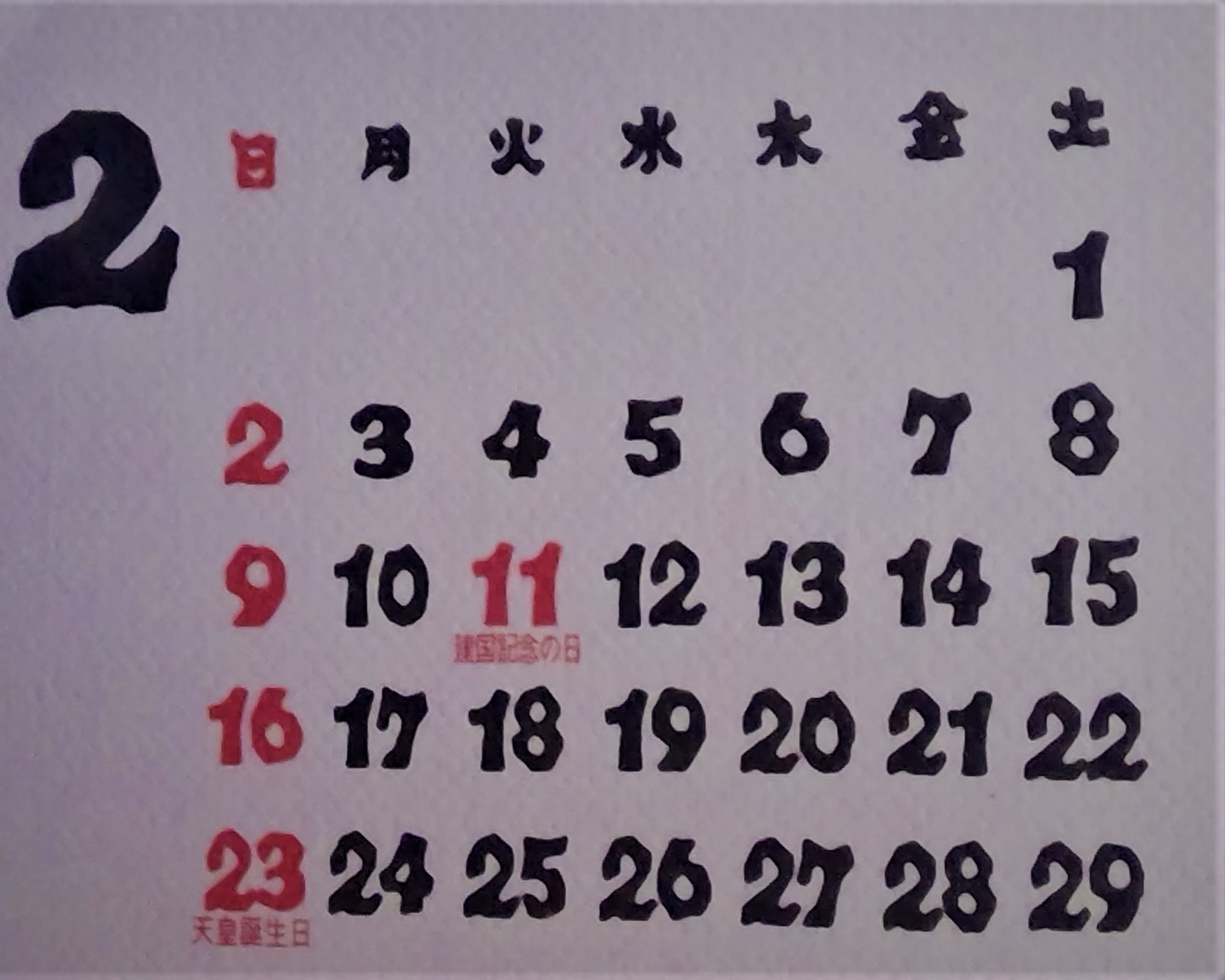

2月はこれまで1回だけでしたが、今上天皇(きんじょうてんのう)陛下の誕生日が加わり、複数回となります。

もう一つの祝日は、2月11日ですが何の祝日か分かりますか。

「建国記念日でしょ」と思ったそこのあなた。私と同じ勘違いをしていますよ。

これまで特に意識したことはなく、私も建国記念日と思っていたんです。

ところがカレンダーに表示されているのは【建国記念の日】という文字。

「【の】が入っているだけで、意味は変わらないのでは。」と思いますよね。

ところが実は違うことが分かりました。

何気なく過ごしてきた2月11日がなぜ建国記念の日なっているのでしょうか。

歴史を知って日本という国を改めて見直してみませんか。

建国記念日とは

建国記念日とは、実際に国ができた日を記念とする日の事です。国によって捉え方がちがいますが、独立した日や統一した日=建国記念日となっていることが多いです。

そこで国別に見てみたいと思います。

アメリカの場合

1700年代のアメリカはイギリスの植民地でした。

アメリカはイギリスからの支配を脱するために、戦争に勝利し、独立をすると宣言しました。それが1776年7月4日です。

現在も独立記念日には、バーベキューなどで盛り上がり、普段禁止されている花火も打ちあがったりと、お祝いムード一色になります。

ドイツの場合

戦後、東西に分断されていたドイツ。統一されるまでは、ドイツ民主共和国(通称:東ドイツ)・ドイツ連邦共和国(通称:西ドイツ)という呼び名でした。

1961年に建設されたベルリンの壁は、1989年11月9日に崩壊し、1990年10月3日に再び統一されたのです。現在は祝日として定められています。

ロシアの場合

現在はロシアという国名ですが、1990年まではソビエト連邦という国の中の一つでした。

1991年6月12日に主権宣言を行いました。

これは他の国に支配されることなく、独立した国の運営をしていくことです。

その後次々と独立を宣言し、1991年12月25日に社会主義国家のソビエト連邦は崩壊します。

他の国の場合

オーストリアの場合は、主権を取り戻して永世中立国として法律を定めた10月26日が建国記念日となっています。

連邦制だったチェコとスロバキアは、チェコがハンガリー帝国から独立した10月28日になっているのに対し、スロバキアはチェコとの連邦制を解消した1月1日が記念日になっています。

またイギリスは4つの国から成り立っているため、建国記念日にあたる日はないようです。

植民地などの支配から独立した日が建国記念日にあたるという国も多くあるんですよね。

建国記念の日とは

さて、日本の祝日である建国記念の日ですが、どうして建国記念日といわないのでしょうか。

先ほど挙げた国は、いずれも独立や統一など日にちがはっきりしていますよね。

一方、日本の建国記念の日は国民の休日に関する法律の中で、次のように表されています。

建国をしのび、国を愛する心を養う。

引用 内閣府 ホームページ

また建国記念の日だけは、法律で日付が定まっておらず、以下のように政令で定める日となっています。

国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。

引用 内閣府 ホームページ

建国記念の日となった理由が日本という国がいつできたのかというのがはっきりしていないからです。

他にもいくつか理由があるのですが、それは一体どういうことなのか。

日本の歴史から振り返ってみたいと思います。

日本という国ができた日

日本という言葉が出てきたのは、奈良時代にできた日本書紀です。

720年にできた日本に伝わる最古の歴史書として、聞いたことがありますよね。

その日本書紀の中で神武天皇(じんむてんのう)が現在の奈良県橿原市(かしはらし)に都をつくり、初代天皇として即位されたと書かれています。

紀元前660年の1月1日のことでした。

日本の記念日になるのか

実はこの日が日本の建国記念日とは、言い切ることができないんですよね。

日本書紀に描かれている神武天皇は、歴史上の人物というより、神話の中の人物なのではと意見をする研究者もいます。

日本書紀に書かれているのは、崩御されたのが、127歳。

当時の平均年齢などは分かりませんが、もし実在した人物だとしたら、現代におきかえてもかなりの長生きです。

ですが、127歳まで実際に生きていたのかといわれると、神話の人物かもと考えてしまうのも無理はないと思います。

また日本書紀は即位したとされる日より、だいぶ後にできたものなので確実に日本ができた日とは言えないのです。

ただ現在でも、神武天皇は初代天皇として祀られており、天皇皇后両陛下が2019年の即位の礼と大嘗祭(だいじょうさい)が無事に終えた報告のために参拝されています。

明治時代に制定された紀元節

2月11日に紀元節(きげんせつ)が制定されました。

1873年(明治6年)のことです。

紀元節とは、何かというと神武天皇が即位された日を日本の始まりと決め、祝った日です。

いわゆる建国記念日で、明治時代には制定されていたんですね。そして祝日となっていました。

当時は紀元節祭として、全国の神社や国民の間でも、国の始まりとして祝っています。

YouTubeには紀元節の歌もあり、当時の映像と共に見られます。良かったら探してみてくださいね。

2月11日に行われたもう一つの出来事

紀元節の話としては少しずれてしまいますが、1889年(明治22年)には大日本帝国憲法が公布されました。

建国記念日としてお祝いされたいた日と、明治以降の日本を作るための憲法公布。

日付が一緒なのは特に意味がないようですが、頭の片隅にでも覚えていてくれるといいなと思います。

そして紀元節は1948年(昭和23年)に廃止となります。

一体、なぜ廃止になってしまったのでしょうか。

紀元節と連合国総司令部(GHQ)

廃止されたのは、戦後の事です。

紀元節が廃止される前の1945年8月、ポツダム宣言を受け入れた日本は敗戦国となりました。

そして連合国軍総司令部(GHQ)の占領下におかれることになります。

1948年にGHQが紀元節を廃止にしました。

なぜかというと、神道の考え方である紀元節を元に、日本人が再び団結したとしたら、再びアメリカにとっての脅威になることを恐れたからと言われています。

こうして75年余り続いた紀元節はなくなりました。

それまで日本の建国を祝っていたのに、廃止になったのはどういう気持ちだったのでしょうか。

戦後の混乱期で、普段の生活ですらままならない状態だったので、例え紀元節が廃止にされなくても、続けていけたかどうかは分かりませんが。

その後、復活するのにはもう少し先の話となります。

長かった制定までの道のり

戦後、しばらくするともともとあった紀元節を日本という国ができた日=建国記念日として復活させようとする意見が出始めてきました。

しかし野党よる反対運動もあり、なかなか案は通らず、法案の提出と廃案を繰り返します。

野党の意見としては、そもそも天皇制に反対で、過去に戦争に突き進んでしまった時と同じように、戦争への道をいくのではと危惧している面があります。

私の個人的な意見ですが、実際の日本の始まりは分かりませんが、いわゆる国の誕生を祝うのは、いい事だと思います。

ただ様々な意見があって当たり前なので、反対意見があっても不思議ではありませんよね。

建国記念日は2月11日ではなく、他の日付にしようとする動きもありましたが、結局は、日本という国ができたということをお祝いするための記念日を制定しました。

それが昭和41年の事です。

与野党ともに、意見を一方的に通すのではなく、譲りあったかたちになりました。

日付は2月11日ですが、それはただ政令で決めたからというのが建国記念の日なのです。

少しややこしい気もしますが、違いを理解してほしいなと思います。

世論調査の結果

建国記念の日を制定する前に、いつにするのがふさわしいかを世論調査をしていました。

与党・各野党のそれぞれの案も出し、回答してもらった結果は、「2月11日」と答えた人が最も多く、次いで「いつでもいい」「5月3日(憲法記念日)」「分からない」となりました。

この世論調査をきっかけに、日程が決まったのかは分かりませんが、結果次第では別の日になっていたのかもしれませんね。

平成から令和にかけての建国記念の日

昭和41年に制定されるまで、たくさんの議論をしてきました。

その後、平成・令和にかけての建国記念の日はどういう日になっているのでしょうか。

賛成派も反対派もそれぞれの立場で、全国各地で集会を開いています。

祝日に掲げる旗

ここまで建国記念の日についてお話してきたので、ついでに祝日に掲げる旗について少し触れたいと思います。

最近は見られる機会も減ったかもしれませんが、昔は家で日章旗(にっしょうき)を掲げていました。祝日の事を旗日(はたび)と呼んでいたのです。

私の実家では、よく日めくりカレンダーを使用していたのですが、祝日には旗の絵が描かれていたのを覚えているんですよね。

私がよく行く近所のスーパーが祝日になると、旗を掲げています。

今ではとても珍しい光景ですが、とてもいいなと心の中で思っています。

まとめ

- 建国記念日は実際に国ができた日のことを言う。

- 日本の建国記念の日は、日本という国ができたことを祝おうという日。

- 明治時代には、紀元節という名前で国の始まりを祝っていた。

- 紀元節はGHQにより廃止された。

- 建国記念日は何度も廃案になってしまう。

- 昭和41年に建国記念の日として制定された。

島国だということもありますが、他国に支配されることなく、2000年以上も続くのはすごいことだと思うんですね。

この国の歴史は長いですが、昭和41年に建国記念の日が制定されてまだまもないので、たくさん議論されていくでしょう。

色々な考え方はありますが、これからも日本国として存在し続けてほしいです。

この記事を読んで、建国記念の日がただの祝日という位置づけではなく、様々な歴史があって制定されたということを少しでも知ってくれたらと思います。

コメントを残す